Web入门指南:从零开始轻松掌握Web开发全流程,解决你的技术困惑

1.1 初识Web:数字世界的门户

想象一下推开一扇门,门后是无限延伸的数字宇宙。Web就是这样一扇神奇的门户,连接着全球数十亿人的信息与交流。每天我们通过浏览器访问的每个网页,都是这个庞大网络的一个节点。

我记得第一次接触互联网是在中学的计算机课上。老师让我们在地址栏输入"www.baidu.com",当那个简洁的搜索界面出现在屏幕上时,感觉像是打开了新世界的大门。那一刻我意识到,原来知识可以如此轻易地触手可及。

Web本质上是一个全球性的信息空间,通过超链接将各种资源连接在一起。它不仅仅是技术的集合,更是人类知识、文化和社交的数字化映射。每个网站都像是一个独特的房间,等待访客的探索。

1.2 Web发展简史:从静态页面到动态体验

Web的进化史就像一部精彩的科技小说。1990年,蒂姆·伯纳斯-李发明了万维网,最初只是为了方便科学家们共享研究资料。那时的网页简单得可爱——纯文本、蓝色链接,偶尔有几张低像素的图片。

早期的网站确实功能有限,基本上就是电子版的公告板。我收藏过一张1996年雅虎首页的截图,那种极简风格在今天看来几乎有些原始。但正是从这些简单的起点开始,Web开始了它的蜕变之旅。

随着JavaScript的出现,网页开始变得"聪明"起来。表单验证、简单的动画效果,这些现在看来微不足道的功能,在当时却是革命性的突破。然后是Ajax技术的普及,让网页能够在不刷新的情况下更新内容——Gmail和Google Maps就是最好的例证。

现在的Web体验已经丰富到令人惊叹。视频会议、在线游戏、实时协作编辑,这些在二十年前难以想象的功能,如今都已成为我们日常生活的一部分。

1.3 Web生态系统:浏览器、服务器与协议

Web能够正常运转,依赖于一个精密的生态系统。这个系统就像精心编排的交响乐团,每个部分都扮演着独特的角色。

浏览器是我们的窗口。从早期的Netscape Navigator到现在的Chrome、Firefox、Safari,浏览器的进化史就是Web能力的扩展史。我记得第一次使用Chrome时的惊艳——标签页的流畅切换、闪电般的JavaScript执行速度,这些都极大地改善了上网体验。

服务器则是幕后的工作者。当你点击一个链接时,远在某个数据中心的服务器就开始忙碌起来,处理请求、检索数据、组织响应。这个过程中使用的HTTP协议,就像是浏览器和服务器之间的通用语言,确保它们能够顺畅沟通。

整个Web生态最迷人的地方在于它的开放性。任何人都可以建立自己的网站,分享想法和创意。这种去中心化的特质,让Web始终保持着旺盛的生命力和创造力。

2.1 HTML:构建网页的骨架

打开任何网页,按下Ctrl+U查看源代码,那些嵌套的标签就是HTML在默默工作。它像建筑师的蓝图,定义了每个元素的位置和功能——这里是标题,那里是段落,这边要放图片,那边需要导航菜单。

我第一次写HTML是在大学计算机基础课上。教授让我们用记事本创建一个简单的个人介绍页面,当在浏览器中打开那个只有文字和几张图片的网页时,那种创造的成就感至今难忘。虽然页面简陋,但那种“我建了一个网站”的兴奋感是真实的。

HTML5的到来让这种基础语言焕发了新生。语义化标签让代码更易读,就像给建筑的不同部分贴上了明确的标签。header、nav、section、article这些标签不仅让开发者理解结构,也帮助搜索引擎和辅助设备更好地解析内容。

有趣的是,HTML的简洁性正是它持久生命力的关键。它不关心样式,不处理逻辑,只专注于内容的结构化。这种专注让它在二十多年的演进中始终保持稳定,成为Web最可靠的基础。

2.2 CSS:装扮网页的外衣

如果说HTML是骨架,CSS就是给网页穿上外衣的造型师。同样的HTML结构,通过不同的CSS可以呈现出截然不同的视觉效果——从极简主义到华丽装饰,从移动优先到桌面优化。

CSS的奇妙之处在于它的层叠特性。多个样式规则可以同时作用于一个元素,最终效果取决于它们的优先级和特殊性。这种设计既灵活又复杂,初学者经常会为某个样式为什么不生效而抓狂。我记得花了一个下午调试,最后发现只是因为多写了一个分号。

现代CSS已经远远超越了简单的颜色和字体控制。Flexbox和Grid布局让复杂的页面排版变得简单直观,动画和过渡效果让交互更加流畅,媒体查询让响应式设计成为可能。这些进步让Web设计师能够创造出以前只能在原生应用中实现的视觉效果。

CSS的发展历程中,预处理器如Sass和Less的出现是个重要里程碑。它们引入了变量、嵌套、混合等编程概念,让样式表的维护变得更容易。现在回头看看那些动辄数千行的CSS文件,很难想象没有这些工具的日子该怎么过。

2.3 JavaScript:赋予网页生命力

当静态的页面需要动起来,当用户的操作需要得到响应,JavaScript就登场了。它像是给网页注入了灵魂,让原本呆板的文档变成了充满交互的应用程序。

JavaScript的成长轨迹相当励志。从最初只能实现简单的表单验证和图片切换,到现在能够驱动复杂的单页应用,它的能力边界在不断扩展。ES6标准的发布尤其关键,类、模块、箭头函数等特性的加入,让JavaScript真正成为了一门成熟的编程语言。

在我参与的第一个商业项目中,需要实现一个实时搜索功能。当用户在输入框键入时,页面会立即显示匹配的结果而不需要刷新。那个功能让我深刻体会到JavaScript的威力——它能够创造如此流畅的用户体验。

现代前端开发中,JavaScript已经不仅仅局限于操作DOM。通过Node.js,它还能在服务器端运行;通过WebGL,它可以驱动3D图形渲染;通过Web Workers,它能够执行复杂的后台计算。这种跨界能力让JavaScript成为了Web开发中不可或缺的核心技术。

前端开发的魅力就在于这种三者的完美配合。HTML搭建结构,CSS负责表现,JavaScript处理行为,它们各司其职又紧密协作,共同创造出我们在屏幕上看到和体验到的丰富数字世界。

3.1 服务器端编程:幕后英雄的工作

当你在电商网站点击购买按钮,或者在社交媒体发布动态时,前端界面只是冰山一角。真正支撑这些操作的是运行在遥远数据中心的服务器代码——那些从不休息的幕后工作者。

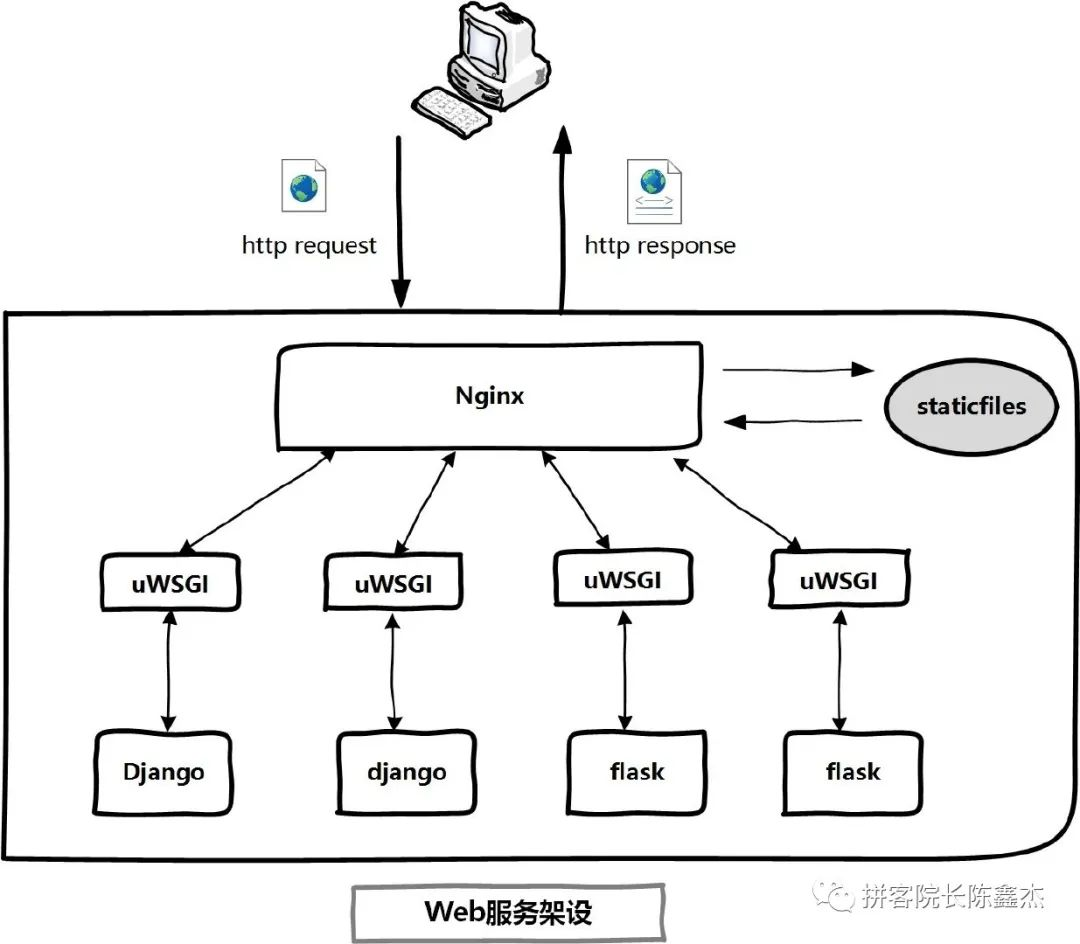

服务器端编程处理着用户看不见的重要事务。用户认证、业务逻辑、数据处理、安全验证,这些关键任务都在服务器上默默完成。与前端代码在用户浏览器中运行不同,服务器代码始终在自己的主场工作,通过HTTP请求与客户端通信。

我刚开始接触后端开发时,最惊讶的是调试的难度。前端问题通常在浏览器开发者工具中就能定位,但服务器错误可能需要查看日志文件、监控系统指标,甚至远程连接到生产环境。有一次为了找出性能瓶颈,我花了三天时间分析各种日志,最后发现只是一个简单的数据库查询缺少索引。

不同的编程语言在服务器端展现出各自的特色。Python以其简洁语法和丰富的框架生态受到欢迎,Java凭借稳定的企业级特性占据重要地位,Node.js则让JavaScript开发者能够全栈作战。选择哪种语言往往不是技术优劣的问题,更多取决于团队偏好和项目需求。

现代服务器开发越来越注重容器化和微服务架构。将大型应用拆分成独立的小服务,每个服务专注于特定功能,这种思路让系统更易维护和扩展。不过这种架构也带来了新的挑战,比如服务间通信、数据一致性和部署复杂性。

3.2 数据库管理:信息的宝库

如果把Web应用比作一个公司,数据库就是它的档案室,精心保管着所有重要信息。从用户资料到交易记录,从文章内容到系统配置,这些数据的存储、检索和管理构成了应用的核心价值。

关系型数据库如MySQL和PostgreSQL遵循严格的表结构,通过SQL语言进行操作。它们的ACID特性保证了数据的一致性,外键约束维护着表间的关系完整性。这种严谨的设计适合需要强一致性的场景,比如金融系统和订单管理。

NoSQL数据库则提供了更灵活的数据模型。文档型数据库如MongoDB以JSON格式存储数据,键值数据库如Redis追求极致的读写速度,图数据库如Neo4j擅长处理复杂的关系网络。每种类型都在特定场景下发挥优势。

我曾经负责过一个用户行为分析项目,需要存储数千万条用户操作记录。最初使用关系型数据库,查询性能逐渐无法满足需求。后来迁移到时序数据库,专门优化了时间序列数据的存储和检索,查询速度提升了数十倍。这次经历让我明白,选择合适的数据库技术对系统性能至关重要。

数据库设计不仅是技术问题,更是业务理解的体现。良好的表结构设计能够支撑业务的快速发展,糟糕的设计则可能成为系统进化的桎梏。那些看似简单的决定——比如某个字段应该放在用户表还是订单表——可能在数月后产生深远影响。

3.3 API设计:系统间的桥梁

API是数字世界的通用语言,让不同的系统能够相互理解和协作。当手机应用需要获取天气数据,当电商平台需要调用支付服务,当微服务之间需要交换信息,API都在其中扮演着翻译官的角色。

RESTful API以其简洁的设计理念成为主流。它借鉴了Web本身的设计原则,使用标准的HTTP方法和状态码,通过URL标识资源,让API接口直观易懂。好的RESTful设计就像精心设计的用户界面,使用者不需要详细文档就能理解基本用法。

GraphQL提供了另一种思路。它允许客户端精确指定需要的数据字段,避免了过度获取或获取不足的问题。在移动应用场景中,这种精确查询能够显著减少网络传输量,提升应用性能。不过这种灵活性也需要更复杂的后端实现。

API设计中最容易被忽视的是版本管理。随着业务发展,接口难免需要调整。没有妥善的版本策略,API变更可能破坏现有的客户端应用。常见的做法是在URL中包含版本号,或者通过请求头指定版本,给客户端足够的迁移时间。

安全性是API设计不可回避的话题。身份验证、权限控制、速率限制、输入验证,这些机制共同构筑了API的安全防线。我曾经参与修复过一个API安全漏洞,攻击者通过精心构造的请求绕过了权限检查。那次事件让我深刻认识到,安全必须贯穿API设计的每个环节。

优秀的API设计追求的是开发者体验。清晰的文档、一致的命名、合理的错误信息、详尽的示例代码,这些细节决定了其他开发者使用你API时的感受。毕竟,API的最终用户不是机器,而是编写客户端代码的程序员们。

后端开发的世界广阔而深邃。服务器处理着海量请求,数据库守护着珍贵数据,API连接着分散的系统。它们虽然远离用户视线,却是支撑整个Web应用的坚实基石。

4.1 React vs Vue vs Angular:前端框架大比拼

站在2024年的前端开发十字路口,你会看到三条主要的技术路线延伸向远方。React、Vue、Angular——这三个名字几乎定义了现代前端开发的格局,每个都拥有自己的哲学和拥趸。

React更像是一个灵活的构建工具箱。它专注于视图层,通过组件化和虚拟DOM的概念改变了我们构建用户界面的方式。JSX语法让HTML和JavaScript亲密无间,单向数据流带来了可预测的状态管理。Facebook的支持让它拥有庞大的生态系统,从状态管理到路由选择,几乎每个问题都有成熟的解决方案。

我记得第一次使用React Hooks时的惊喜。之前需要编写类组件和生命周期方法的复杂逻辑,现在可以用几行函数式代码优雅解决。这种演进展示了React团队对开发者体验的持续关注。

Vue则提供了更温和的学习曲线。它的模板语法对初学者特别友好,渐进式的设计理念让开发者可以按需引入各种功能。尤雨溪创造Vue的初衷就是打造一个“够用且易用”的框架,这个理念贯穿始终。

去年我指导一个转行前端的朋友,建议他从Vue开始。两个月后,他已经能独立完成一个完整的后台管理系统。Vue的文档质量和中文社区支持确实为新手上路提供了不少便利。

Angular代表着企业级的完整解决方案。它不只是一个视图库,而是一个全功能的MVC框架。TypeScript的深度集成、依赖注入、模块化架构,这些特性让它特别适合大型团队协作开发。Google的背景让它在企业市场中占据独特地位。

选择哪个框架往往取决于团队背景和项目规模。初创公司可能偏爱Vue的敏捷,技术团队强大的企业可能倾向Angular的规范,而React的灵活性让它在中大型项目中游刃有余。有趣的是,这三个框架在某些概念上正在趋同——组件化、响应式数据、虚拟DOM正在成为现代前端的共同语言。

4.2 Node.js与Python:后端开发的选择

后端技术选型像是一场永不停息的辩论,而Node.js和Python无疑是当前最热门的两个选项。它们代表了不同的编程哲学和应用场景。

Node.js的最大优势在于语言统一。用JavaScript同时开发前端和后端,这种全栈体验减少了上下文切换的成本。基于事件循环的非阻塞I/O模型,让它在处理大量并发连接时表现出色。从简单的API服务器到实时聊天应用,Node.js都能胜任。

我参与过一个实时协作编辑项目,需要处理成千上万的WebSocket连接。Node.js的事件驱动架构在这里大放异彩,单个服务器就能支撑可观的用户量。不过这种架构也要求开发者特别注意回调地狱和异步错误处理。

Python则以代码的可读性和丰富的生态著称。Django提供了“电池包含”式的开发体验,从ORM到admin后台一应俱全。Flask的微框架理念给了开发者更多选择自由。在数据科学、机器学习领域,Python几乎成为了事实标准。

两种语言都在不断进化。Node.js的ES模块让代码组织更加规范,Python的类型提示改善了大型项目的可维护性。运行时性能的差距也在逐渐缩小,虽然在某些计算密集型任务中差异依然明显。

选择的关键往往不在技术本身。团队的技术储备、招聘难度、社区资源,这些因素可能比基准测试数字更重要。一个充满Python专家的团队选择Node.js,或者反过来,都需要慎重考虑转换成本。

4.3 全栈开发:前后端融合的艺术

全栈开发不再是简单的“前后端都会”,而是一种系统性的思维方式。它要求开发者理解从用户界面到数据存储的完整链路,在技术决策时考虑整个系统的协同效应。

现代全栈框架正在模糊前后端的边界。Next.js、Nuxt.js这类元框架允许在同一个项目中编写前后端代码,甚至实现了服务端渲染和静态站点生成。这种融合带来了更好的性能体验和开发效率。

类型安全在全栈开发中价值凸显。当你的TypeScript类型定义可以从数据库一直延伸到前端组件,很多运行时错误在编译阶段就能被发现。这种端到端的类型安全就像在代码中铺设了铁轨,让数据流动更加可靠。

我最近完成的一个项目使用了tRPC技术栈。后端定义的类型安全的API,在前端可以直接调用,完全不需要手动编写API客户端。开发体验流畅得让人感动,调试效率也大幅提升。这种技术选择让小型团队也能产出高质量的软件。

全栈开发者的价值在于他们能看到更大的图景。他们理解前端性能优化如何影响后端API设计,知道数据库索引对页面加载速度的贡献,明白缓存策略在整体架构中的位置。这种系统性思维在微服务时代尤其珍贵。

不过全栈不意味着什么都要精通。明智的做法是选择一个深度领域,同时对其他层次保持足够理解。就像优秀的建筑师既懂结构力学也懂室内设计,但不需要亲自搅拌混凝土或粉刷墙壁。

现代Web开发框架的繁荣给了我们更多选择,也带来了选择的困惑。但无论技术如何演变,解决业务问题、创造用户价值的核心目标始终未变。这些框架只是工具,真正重要的是我们用它构建了什么。

5.1 可访问性基础:为所有人设计的Web

Web可访问性不是功能清单上的一个勾选项,而是数字世界的基本人权。想象一下,当你走进一家商店,门口有三级台阶却没有坡道——这就是视力障碍用户遇到没有alt文本的图片,或者运动障碍用户碰到无法用键盘操作的网站时的感受。

每个开发者都该记住这个简单事实:我们都在某个时刻经历过暂时性障碍。也许是你抱着熟睡的孩子单手操作手机,或者在阳光刺眼的户外试图看清屏幕,甚至是手腕扭伤后只能用语音输入。这些短暂的不便让我们得以窥见永久性障碍用户的日常困境。

可访问性设计本质上就是好的用户体验设计。清晰的导航结构、足够的颜色对比度、逻辑清晰的标题层级——这些不仅帮助屏幕阅读器用户,也让所有用户受益。我曾参与改造一个电商网站,在改善可访问性后,整体转化率提升了15%。这证明包容性设计不是成本,而是投资。

5.2 WCAG指南:构建包容性网站

WCAG(Web内容可访问性指南)经常被误解为枯燥的技术规范,实际上它是一套经过深思熟虑的设计哲学。基于四个核心原则——可感知、可操作、可理解、鲁棒性,这些准则为包容性数字体验提供了具体路径。

可感知性原则要求信息不能对单一感官构成依赖。为图片提供替代文本,为视频添加字幕,确保颜色不是传递信息的唯一方式。记得有个客户坚持要用红色文字表示错误,直到我们展示给色盲用户测试——他们完全分辨不出哪些是错误提示。

可操作性关注用户如何与界面交互。键盘可访问性是最常被忽视的领域之一。所有功能必须能通过键盘完成,提供足够的操作时间,避免可能引发癫痫的闪烁内容。我在一个政府项目中遇到的老兵用户,因为手部震颤无法精确控制鼠标,完全依赖键盘导航。

可理解性确保界面和操作逻辑清晰一致。预测性的导航模式、清晰的错误提示、一致的表单标签——这些细节构成用户的信心。鲁棒性则要求内容能与当前和未来的用户工具兼容,包括辅助技术。

WCAG的三个级别合规性(A、AA、AAA)提供了渐进式改进的路线图。从满足基本的A级要求开始,逐步向更包容的AA级迈进。完美从来不是起点,持续改进才是关键。

5.3 辅助技术与用户体验

屏幕阅读器、语音识别软件、眼动追踪设备——这些辅助技术不是神秘的黑盒子,而是用户通往数字世界的桥梁。理解它们的工作原理,就是理解另一群用户如何体验我们构建的产品。

屏幕阅读器用户“听”网页的方式与我们“看”网页截然不同。他们依赖语义化的HTML结构来导航,通过标题快速扫描内容,通过地标区域理解页面布局。缺乏正确标题层级的页面,就像一本书没有章节标题,让人迷失方向。

语音输入用户需要避免那些依赖复杂手势的交互。简单的点击操作比拖拽更友好,清晰的焦点状态帮助用户确认当前操作位置。我曾观察一位运动障碍用户使用语音控制填写表单,每个多余的步骤都是体力和耐心的消耗。

放大工具用户关注内容的线性流动。响应式设计不仅关乎不同屏幕尺寸,也关乎放大至400%时内容是否仍然可用。浮动元素、固定定位的导航栏,在放大视图下可能遮挡主要内容。

测试是理解辅助技术用户体验的最佳方式。不需要成为专家,只需要花半小时尝试用键盘导航自己的网站,或者打开屏幕阅读器听听页面朗读。这些简单的体验往往能带来最深刻的设计洞察。

可访问性之旅没有终点,因为技术和用户需求都在不断演进。但每个改进——每个添加的alt属性、每个修复的键盘焦点、每个提升的颜色对比度——都在让Web变得更温暖、更包容。毕竟,我们构建的不是代码,而是连接人类的数字空间。

6.1 渐进式Web应用(PWA)

打开手机应用列表,那些很少使用却占据存储空间的APP是否让你感到困扰?渐进式Web应用正在重新定义移动体验的边界。它们像网站一样易于访问,又具备原生应用的沉浸体验。

PWA的核心魅力在于“渐进增强”——在任何浏览器中都能正常工作,但在支持的环境中会解锁更多能力。离线访问、推送通知、主屏幕图标,这些曾经是原生应用的特权,现在通过Service Worker技术变得触手可及。我去年参与开发的一个电商PWA,在离线状态下依然能浏览商品目录,恢复网络后自动同步购物车,用户留存率提升了近三成。

安装过程的简化是另一个突破。不再需要访问应用商店,用户可以直接从浏览器“添加到主屏幕”。这种轻量级的安装方式降低了使用门槛,特别适合那些偶尔需要但不想长期占用手机空间的服务。记得有个餐饮项目,通过PWA让顾客快速下单,跳过了繁琐的应用下载步骤,订单转化率明显提升。

性能优化是PWA的天然优势。借助缓存策略,关键资源可以预加载,页面切换几乎瞬间完成。这种流畅感让用户很难分辨自己是在使用网站还是原生应用。

6.2 WebAssembly与性能优化

当JavaScript遇到性能瓶颈时,WebAssembly带来了新的可能。这个编译目标不是要取代JavaScript,而是与之协同工作,将性能敏感的任务交给更接近机器码的解决方案。

想象在浏览器中流畅运行图像编辑软件、进行复杂的3D渲染,或者处理大型数据集——这些曾经需要原生应用才能胜任的任务,现在通过WebAssembly在Web环境中成为现实。它的加载和执行效率让人印象深刻,特别是计算密集型应用能获得近乎原生的运行速度。

我接触过一个在线设计工具项目,最初完全基于JavaScript的图像滤镜处理需要数秒才能完成。迁移到WebAssembly后,同样的操作几乎实时响应。这种性能飞跃不仅改善了用户体验,更拓展了Web应用的想象空间。

多语言支持是另一个亮点。C++、Rust等语言编写的模块现在可以编译为WebAssembly,在浏览器中运行。这意味著现有的代码库和开发技能可以无缝迁移到Web平台,大大丰富了开发生态。

6.3 人工智能在Web中的应用

AI正在从云端走向边缘,而浏览器成为这个转变的重要载体。通过TensorFlow.js等框架,机器学习模型可以直接在用户设备上运行,既保护了隐私,又减少了服务器负载。

智能表单验证是个很好的例子。传统的验证只检查格式是否正确,而AI驱动的验证能理解语义——地址字段不仅验证格式,还能智能补全;图片上传时自动识别不合适的内容。这种智能交互让用户体验更加自然流畅。

个性化推荐在本地实现变得可行。用户的行为数据不需要上传到服务器,模型在设备上学习偏好并提供个性化内容。这种设计既尊重隐私,又提供定制化体验。我在一个新闻阅读项目中实现了本地化的兴趣模型,用户明显感觉推荐内容更贴合自己口味。

无障碍领域也因AI而变革。自动生成图片描述、实时语音转字幕、智能调整界面对比度——这些功能让Web对所有人都更加友好。AI不是要取代人工,而是放大人类的能力。

6.4 元宇宙与Web3.0的探索

元宇宙听起来像是科幻概念,但其实它正在通过Web技术逐步变成现实。WebXR标准让沉浸式体验直接在浏览器中呈现,不再需要安装专门的应用程序。从简单的360度全景到完整的虚拟空间,访问门槛正在降低。

去中心化是Web3.0的核心叙事。区块链技术催生了新的数据所有权模型,用户真正掌控自己的数字身份和资产。虽然这个领域还在早期阶段,但已经展现出改变互联网权力结构的潜力。去年尝试的一个数字艺术项目,通过NFT让创作者直接与收藏者连接,跳过了传统中介平台。

语义网的理想在新时代以新的形式延续。智能合约、去中心化身份、跨平台数据便携——这些构建块正在重新定义“价值互联网”。用户不再只是内容的消费者,而是生态的参与者。

互操作性成为关键挑战。不同的虚拟世界、区块链网络、数据标准需要找到共通的语言。Web技术作为最普及的平台,很可能成为连接这些孤岛的桥梁。

未来的Web不会完全抛弃过去,而是在现有基础上层层演进。就像PWA没有否定传统网站,WebAssembly没有取代JavaScript,AI没有替代人工设计——技术总是在积累中前进。我们正在建造的不是颠覆性的新世界,而是更加丰富、包容、智能的数字生态。这场征程没有终点,每个开发者都是其中的旅人。