围棋入门基本知识:从零开始轻松掌握黑白对弈的千年智慧

围棋像是一场等待了千年的对话。当你第一次面对纵横十九路的棋盘,那些交错的黑白格线仿佛在诉说某种古老的秘密。我记得第一次触摸云子时那种温润的触感,黑色棋子带着墨玉般的光泽,白色棋子则像羊脂般细腻。这种触感至今难忘,它让我明白围棋不仅是智力游戏,更是一种触手可及的文化传承。

围棋起源与魅力:黑白对弈的千年智慧

围棋诞生于四千年前的中国,比汉字的历史还要悠久。传说中尧帝创造围棋是为了教化儿子丹朱,让他学会专注与谋略。这个简单的起源却孕育出世界上最复杂的棋盘游戏。

围棋的魅力在于它的纯粹与深邃。规则简单到可以用三句话概括,但变化却比宇宙中的原子数量还要多。这种极简与极繁的对比让人着迷。职业棋手常常说,围棋就像人生的缩影——需要平衡取舍,懂得进退,在有限的空间里创造无限可能。

基础规则解析:落子、提子与胜负判定

围棋的规则简单得令人惊讶。黑白双方轮流在棋盘的交叉点上落子,一旦落下就不能移动。当一颗棋子或一组棋子在棋盘上失去所有“气”(相邻的空点),就会被提走。游戏结束时,占据地盘更多的一方获胜。

这里有个有趣的现象:围棋的胜负不是看谁吃掉的棋子多,而是看谁控制的领地大。这种独特的计分方式让围棋充满了战略深度。你可以选择与对手正面交锋,也可以避实就虚,在别处开辟新战场。

记得我初学时的第一局棋,只顾着追杀对方的棋子,最后虽然吃了十几颗子,却输掉了整盘棋。那个教训让我明白,围棋需要的是全局观,而不是局部的得失。

棋盘与棋子:认识19路棋盘的奥秘

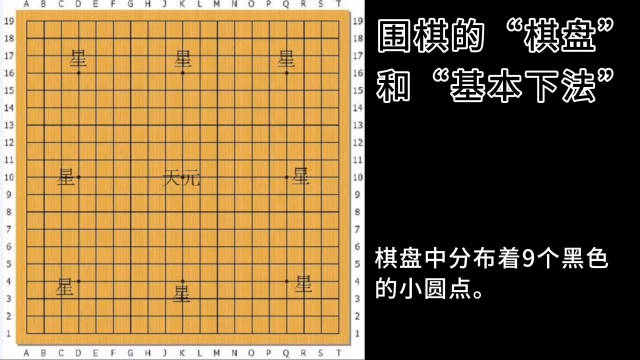

标准围棋棋盘由19条横线和19条纵线组成,形成361个交叉点。这个数字不是随意确定的——它接近一年的天数,蕴含着古人对天地规律的理解。

棋盘上的九个黑点被称为“星位”,它们不仅帮助定位,更暗含战略价值。初学者往往会忽略这些星位的重要性,其实它们就像地图上的坐标,指引着棋局的走向。

棋子分为黑白两色,通常黑棋先走。现代比赛用的棋子多半是云子或仿云子,手感温润,落在棋盘上的声音清脆悦耳。这种触觉和听觉的体验,也是围棋魅力的一部分。

有趣的是,棋盘看似对称,但先手优势让黑白双方的策略有所不同。黑棋要善用先机,白棋则要后发制人。这种微妙的平衡让每局棋都充满变数。

刚学会规则时的我,就像拿到驾照的新手,知道怎么开车却不懂如何安全到达目的地。那时候每步棋都走得战战兢兢,生怕一不小心就全军覆没。直到遇到一位老棋手,他指着棋盘说:“别急着吃子,先学会保护自己。”这句话成了我围棋入门阶段最重要的指引。

基本棋形与术语:活棋、死棋与眼位

棋盘上的棋子就像一支军队,有的能长久生存,有的注定被俘。学会识别棋子的生死,是入门阶段最关键的一课。

活棋必须具备至少两个独立的“眼位”。眼位就像是棋子的呼吸孔——想象把一群士兵围在城池里,如果留有两个以上的出口,他们就能一直坚守。一个眼位相当于只有一个出口,对方很容易就能封锁。

常见的活形有直四、曲四这些基本形状。直四就像四个士兵排成一条直线占据四个交叉点,无论对方从哪边进攻都能做出两个眼。而死形比如方四,看似围住了四个点,实际上内部空间太小,做不出两个真眼。

假眼是个特别容易迷惑新手的陷阱。表面上像个眼位,实际上缺乏必要的连接,就像纸糊的城门一捅就破。识别假眼需要观察棋子之间的连接是否完整。

我记得有次对局,自以为做成了两个眼,结果对手一落子才发现其中一个眼是假的。那种从天堂跌落地狱的感觉,让我从此对眼位的真实性格外敏感。

吃子技巧实战:从简单到复杂的对局练习

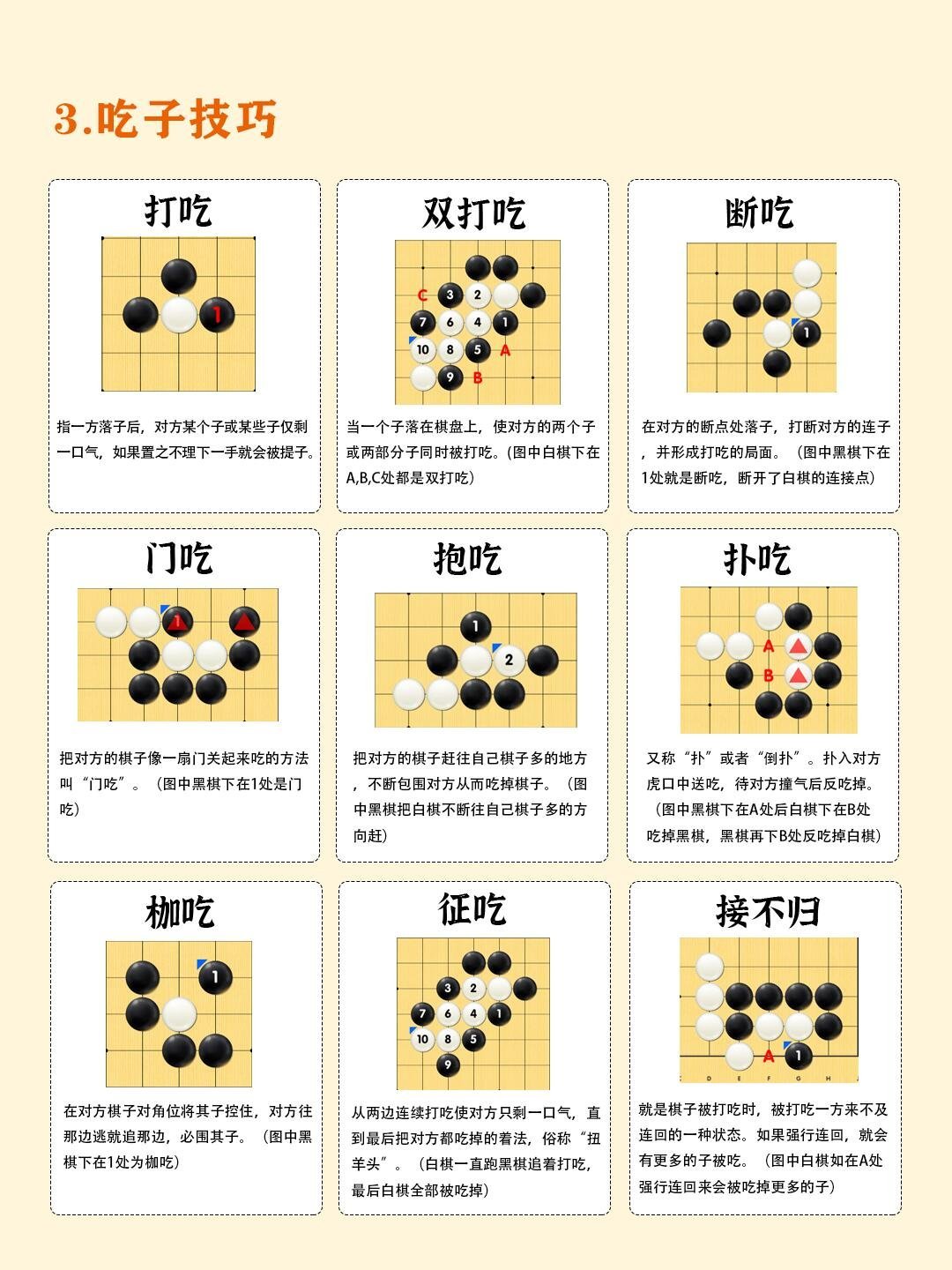

吃子就像围棋中的“捕猎技巧”,既要果断出击,又要避免落入陷阱。

最基本的吃子方法是“打吃”。当一颗棋子只剩一口气时,下一步就能提掉它。但新手常犯的错误是盲目打吃,反而让自己的棋子陷入危险。围棋里有句老话:“追吃不如围空”,过分执着于吃子往往会因小失大。

“征子”是种有趣的吃子技巧,像牧羊人赶羊入圈。通过连续打吃,逼迫对方棋子沿着一条预定的路线逃跑,最终无路可走。不过征子需要计算清楚,万一路上有对方的接应棋子,自己反而会崩盘。

“枷吃”更显智慧,不直接接触对方棋子,而是远远地设下包围圈。这种吃法优雅高效,就像下围棋时的“妙手”。掌握枷吃需要一定的空间想象力,新手可能需要多练习才能熟练运用。

实战中最好的练习方法是进行九路棋盘的小对局。小棋盘变化少,能让人快速体会各种吃子技巧的应用。我从九路棋盘开始,逐步过渡到十三路,最后才挑战标准十九路。这种循序渐进的方式让学习过程轻松不少。

布局基础:金角银边草肚皮的策略智慧

“金角银边草肚皮”这句围棋谚语,道破了布局的核心秘密。

角部最容易围空,因为有两道边线作为天然屏障。在角上落子,就像在战场上占据有利地形,用少量兵力就能控制大片区域。星位、小目、三三是角部最常见的落点,各自有不同的战略意图。

边路的价值次之,有一道边线可以依靠。在边上行棋需要注意向中腹发展的潜力,同时要防备对手的侵入。边的争夺往往决定中盘战斗的主动权。

中腹看似广阔,实则最难控制。没有边线依靠,每个棋子都要独自面对四个方向的压力。新手容易犯的错误是过早进入中腹,结果就像在开阔地带作战,四面受敌。

我学布局时最喜欢模仿职业棋手的开局。虽然不懂每一步的深意,但这种模仿让我逐渐理解了棋理。比如为什么要在第三个或第四个子就开始守角或挂角,这些选择背后都有其战略考量。

好的布局不是要立即战胜对手,而是为后续战斗打下坚实基础。就像建造房屋,地基打得牢,后面盖楼才稳固。这个认知让我从斤斤计较单个棋子的得失,转向关注全局的平衡与发展。

记得第一次参加围棋俱乐部时,我被一位棋力相当的对手连赢三局。沮丧之余,他主动提出帮我复盘。那一个小时的分析让我恍然大悟——原来我一直在重复同样的错误却不自知。从那天起,我才真正明白围棋进阶不是单纯下更多棋,而是学会如何从每局棋中汲取养分。

推荐学习资源:经典入门书籍与在线教程

选择合适的围棋教材,就像找到一位懂得因材施教的老师。有些资源适合系统学习,有些则更适合碎片化吸收。

《围棋入门》这类经典纸质书永远不过时。它们通常由专业棋手编写,知识结构系统完整。我书架上那本《围棋入门》已经翻得卷边,每次重读依然能发现新的细节。纸质书的优势在于可以随时在棋盘上摆弄书中的例子,这种动手过程对理解复杂棋形特别有帮助。

在线视频教程更适合视觉型学习者。B站上一些职业棋手的入门系列课非常生动,他们不仅讲解棋步,还会分享下棋时的思考过程。这种“思维透明化”的解说方式,让抽象的围棋概念变得具体可感。

围棋APP如今已成为不可或缺的练习工具。腾讯围棋、野狐围棋这些平台不仅提供对弈机会,还内置了丰富的习题库和AI分析功能。我习惯在通勤时做几道吃子练习题,这种碎片化积累效果出奇地好。

真人指导棋可能是最高效的学习方式。找一位比自己强一两段的棋手定期下指导棋,对方能立即指出你的问题所在。围棋俱乐部、线上围棋教室都提供这类服务,虽然需要付费,但进步速度确实更快。

常见误区与建议:新手容易犯的错误及改进方法

围棋进阶路上最大的障碍,往往是我们自己设置的。识别这些常见误区,就像给成长道路清除绊脚石。

过分注重局部战斗是新手通病。我见过太多棋友在角落纠缠不休,却忽略了全局的平衡。改进方法是养成“全局扫描”习惯——每走一步前,快速审视四个角、四条边和中腹的形势对比。这种习惯初期会拖慢下棋速度,长期来看却能培养大局观。

盲目模仿职业棋手的复杂定式也是个陷阱。职业棋手的选择建立在深厚的计算能力上,新手生搬硬套往往适得其反。建议从基础定式学起,理解每个变化的原理而非死记硬背。就像学习数学公式,知道推导过程比记住结果更重要。

忽视官子价值是另一个隐形杀手。很多业余棋手在中盘战斗结束后就放松警惕,殊不知官子阶段足以逆转胜负。改善方法是专门练习官子计算,学习如何判断不同官子的相对价值。手机APP上的官子练习题是很好的训练工具。

对输赢过度执着反而会阻碍进步。我曾经因为连败而情绪低落,结果越急越输。后来学会把每局棋都视为学习机会,无论输赢都认真复盘,心态平和后棋力反而稳步提升。

持续进步之道:对弈练习与复盘分析的重要性

下棋与复盘的关系,就像饮食与消化——只吃不消化无法吸收营养,只消化不吃则会饿死。

定期对弈保持棋感非常必要。我给自己定下的规矩是每周至少下三盘认真对局。所谓认真对局,是指每步棋都经过思考,而不是随手应付。这种质量高于数量的练习,才能真正锻炼计算力和判断力。

复盘分析是进步的加速器。赢棋要复盘,输棋更要复盘。我现在养成的习惯是,每局结束后立即用AI工具快速分析关键处,标记出问题手和好手。周末再抽时间详细研究一周的棋谱,寻找重复出现的错误模式。

记录棋谱是个被低估的好习惯。我的手机里存着近两年的所有对局记录,偶尔翻看早期的棋谱,既能感受到进步,也能发现一些顽固的坏习惯。这种纵向比较比横向对比他人进步更有意义。

找到合适的练习伙伴能互相促进。我和一位水平相近的朋友约定每周互下一盘并互相复盘,因为了解对方的棋风,指出的问题往往一针见血。这种互助学习比独自摸索效率高很多。

进步不是直线上升的,更像阶梯式前进。可能会在某个水平停留很久,然后突然突破。重要的是在平台期保持耐心,相信持续的正确练习终会带来质变。围棋是终身的学习,每个阶段都有其独特的乐趣和挑战。