2021年个人所得税税率表一览:轻松掌握个税计算,省心省钱不求人

记得去年帮朋友计算个税时,他拿着工资条一脸困惑:“这税是怎么算出来的?”其实理解个人所得税并不复杂,关键在于掌握当年的税率表。这份表格就像一把量尺,帮我们丈量收入与税收的关系。

1.1 个人所得税税率表的基本概念与作用

个人所得税税率表是国家税务部门制定的计税标准,它清晰展示了不同收入区间对应的征税比例。这张表格的核心作用在于实现税收公平——收入越高,适用税率也相应提高。这种阶梯式设计让税收负担更合理地分布在各个收入群体之间。

税率表在实际生活中扮演着多重角色。对企业HR来说,它是核算员工薪资的必备工具;对自由职业者而言,它能帮助预估经营所得需要缴纳的税款;对普通工薪阶层,了解税率表可以更准确地规划全年收入。我注意到很多年轻人现在都会主动查询税率表,这确实是理财意识提升的好现象。

1.2 2021年税率表的主要变化与调整

2021年的税率表延续了2018年税制改革确立的基本框架,但在具体执行层面有些值得关注的调整。最明显的变化体现在年度汇算清缴时,基本减除费用标准维持每年6万元不变,但专项附加扣除的适用范围有所扩大。

有个细节值得注意:全年应纳税所得额在3.6万元至14.4万元区间的税率仍保持10%,这个区间覆盖了相当一部分工薪阶层。税务部门似乎有意维持中等收入群体的税负稳定。相比前几年,2021年更加注重税收政策的连续性,给纳税人带来了稳定的预期。

1.3 税率表对纳税人收入分配的影响分析

仔细观察税率表的级距设计,能发现其调节收入分配的巧妙之处。前几级税率增长平缓,保护了中低收入群体的利益;而较高收入段位的税率跃升,则体现了量能课税的原则。这种设计在保障民生之余,也兼顾了财政收入的可持续性。

从实际效果看,税率表就像个“自动平衡器”。月入8000的上班族和年入百万的企业高管,他们适用的税率差异显著,这正好体现了税收调节社会财富的功能。有个做销售的朋友告诉我,他每年都会参考税率表来安排业务提成的发放时间,这种税收筹划意识确实值得借鉴。

税率表不仅是冷冰冰的数字表格,它直接影响着每个人的钱袋子。理解它,才能更好地规划财务,这也是现代人必备的理财技能之一。

去年帮表弟计算个税时,他盯着税率表上那些数字区间直挠头:“这些百分比到底该怎么用?”其实理解税率表就像学习使用一把多功能工具,不同收入类型需要选择对应的计算方式。

2.1 综合所得税率表(年度)详解

综合所得税率表适用于居民个人取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费四项所得。这张表格采用七级超额累进税率设计,从3%到45%共分七个阶梯。

具体来看,年度应纳税所得额不超过36000元的部分适用3%税率。超过36000元至144000元的部分税率升至10%。接着是144000元至300000元区间适用20%税率。300000元至420000元区间税率是25%。420000元至660000元区间达到30%税率。660000元至960000元区间适用35%税率。超过960000元的部分则适用最高的45%税率。

这种阶梯式设计确保税收负担与收入水平相匹配。我有个朋友去年年收入刚好卡在14.4万这个临界点,他仔细计算后发现多挣几百元就会进入更高税率区间,但实际税负增加并不剧烈,因为超额累进制度只对超出部分按更高税率计算。

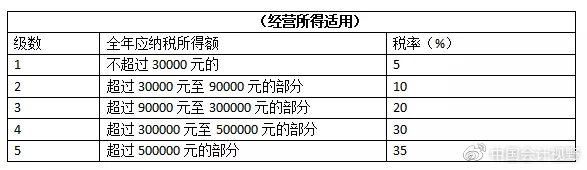

2.2 经营所得税率表(月度/季度)详解

对于个体工商户业主、个人独资企业投资者和合伙企业自然人合伙人,他们的经营所得适用五级超额累进税率。这张表格通常按月或按季预缴,年度终了再汇算清缴。

税率从5%起步,适用于年度应纳税所得额不超过30000元的部分。超过30000元至90000元的部分税率是10%。90000元至300000元区间适用20%税率。300000元至500000元区间税率升至30%。超过500000元的部分则适用35%的最高税率。

记得邻居王阿姨开的小吃店,她每个季度都会按这个税率表预估税款。有次她发现季度利润接近9万元时,会适当控制进货量以避免跳入更高税率区间。这种简单的税收筹划对小微企业来说确实很实用。

2.3 特殊收入项目的税率适用规则

除了常规收入,一些特殊项目有专门的计税规则。比如财产租赁所得,每次收入不超过4000元的减除800元费用,超过4000元的减除20%费用,剩余部分按20%比例税率计算。

财产转让所得同样适用20%的比例税率,但个人住房转让有满五唯一等税收优惠政策。偶然所得,如中奖奖金,也是直接按20%税率计税,没有费用扣除。

有个有趣的案例:我认识的一位作家,他的稿酬收入可以享受按70%计入应纳税所得额的优惠,再与工资薪金合并计税。这种特殊规则充分考虑到了创作劳动的特殊性,体现了税收政策的灵活性。

理解这些不同税率表的适用场景,就像掌握多种烹饪方法——不同食材需要不同火候。准确选择适用表格,才能计算出正确的应纳税额,避免多缴或少缴税款的风险。

上周同事小张拿着工资条问我:“为什么我月薪没变,这个月个税却多了两百?”我打开税率表给他演示计算过程,他才恍然大悟——原来他忽略了专项附加扣除信息需要每年确认。税率表不只是纸上的数字,更是我们每月工资单背后的隐形计算器。

3.1 如何正确使用税率表计算应纳税额

计算个人所得税就像做一道精准的数学题。以综合所得为例,首先需要确定“年度应纳税所得额”——用全年收入减去基本减除费用6万元,再减去三险一金等专项扣除,最后减去专项附加扣除。

得到应纳税所得额后,对照七级超额累进税率表分段计算。比如年应纳税所得额20万元,前3.6万元按3%计税,3.6万至14.4万元部分按10%,超过14.4万元的部分按20%。不是简单用20万直接乘以某个固定税率。

实际操作中,很多单位HR使用速算扣除数简化计算。还是以20万元为例,直接套用公式:200000×20%-16920=23080元。这个16920就是该档次的速算扣除数,已经考虑了低档次税率的优惠。

我习惯在每年初用税务APP模拟计算全年个税,这样对每月预扣税额有个心理预期。去年就因为提前计算,发现可以通过合理安排年终奖发放时间来优化税负。

3.2 税率表与专项附加扣除的协同应用

专项附加扣除像是给税率表装上了调节器。子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人——这六项扣除直接降低应纳税所得额,让你在税率表中“降档”或“减速”。

举个例子,小王年收入15万元,如果没有专项附加扣除,他需要就15万-6万=9万元计税。但如果有子女教育每月1000元、住房贷款利息每月1000元的扣除,全年再减除24000元,应纳税所得额降至66000元,适用税率从10%降至3%,税负大幅减轻。

我自己的经验是,每年12月要重新确认专项附加扣除信息。去年我忘记更新子女教育的扣除标准,导致前两个月多扣了税,虽然后期退还了,但资金占用了一段时间。

这些扣除项目需要留存相关资料备查。比如继续教育要保留学籍证明,住房贷款利息要保留合同和还款记录。税务部门偶尔会抽查,确保扣除真实合规。

3.3 常见税率计算误区及避免方法

最常见的误区是误以为收入直接乘以最高档税率。实际上超额累进税制只对超出部分适用更高税率,收入增加绝不会导致税后收入减少。

另一个误区是忽略专项附加扣除的动态管理。孩子毕业了、房贷还清了,都需要及时调整扣除信息。我见过有人孩子已经工作多年,父母还在申报子女教育扣除,这显然不合规。

很多人也容易混淆预扣预缴和汇算清缴。每月扣税是预扣预缴,年度终了后汇算清缴才是最终结算。去年有个朋友每月被多扣税,直到年度汇算才申请退税,资金白白闲置了大半年。

避免这些错误的方法很简单:定期登录个人所得税APP查看收入纳税明细,核对预扣税额是否正确。每年3-6月记得完成汇算清缴,多退少补。重要变化发生时——比如换工作、增加扣除项目——及时更新涉税信息。

理解税率表就像掌握一门实用技能,它直接关系到我们的钱包。花点时间搞懂这些规则,每年可能帮你省下不少钱,更重要的是让你对自己的财务状况更有掌控感。