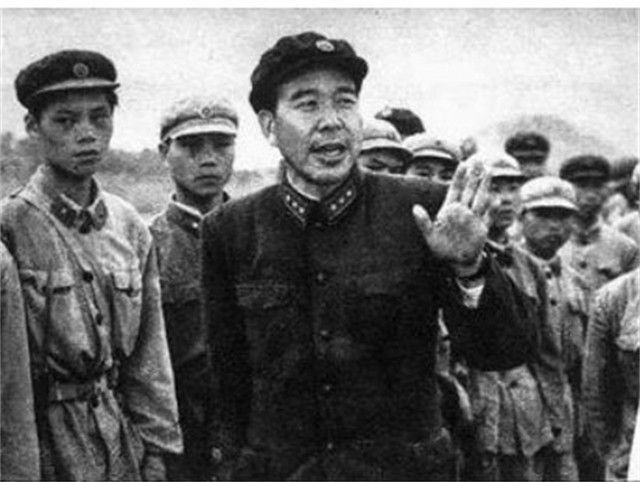

邓华:从农家子弟到开国上将的传奇人生与军事智慧

湖南郴县的山坳里飘着炊烟,邓华在这里度过童年。农民家庭的生活让他早早懂得土地的意义,也埋下改变命运的种子。二十世纪初的中国农村,变革的气息正在悄然蔓延。

湖南郴县的革命火种

郴县这片红土地见证着早期革命活动的萌芽。邓华在县立中学读书时接触到进步思想,那些油印的小册子在他心里点燃火花。我记得曾听老一辈人说起,当年湖南的年轻人总聚在祠堂后面讨论时局,那种热烈气氛仿佛能穿透时光。

1927年加入中国共产党成为他人生转折点。这个决定让农家子弟走上完全不同的人生道路。或许他自己都没想到,未来会成为共和国的开国上将。

井冈山时期的成长历程

初到井冈山时,邓华还带着学生的青涩。在毛泽东直接领导的队伍里,他快速成长。从基层政治工作做起,逐渐参与军事指挥。山间的游击战教会他灵活应变,也塑造着他的军事思维。

有一次他带着小分队执行任务,遭遇敌军包围。利用对地形的熟悉成功突围,这次经历让他深刻理解“打得赢就打,打不赢就走”的战术精髓。井冈山的岁月打磨着这位年轻指挥员的锋芒。

长征路上的军事历练

二万五千里长征成为邓华军事生涯的重要淬炼。担任团政委的他既要保证部队行军速度,又要组织战斗。雪山草地的严酷环境考验着每个人的意志。

在强渡大渡河的战斗中,他所在部队承担掩护任务。冒着枪林弹雨组织火力网,为主力部队争取宝贵时间。这种危急关头的决断能力,正是在长征路上一点点积累的。

从湖南山村到陕北黄土高原,这段跨越中国的远征改变了许多人的命运。对邓华而言,长征不仅磨练军事才能,更坚定革命信念。当他站在延安的窑洞前回望来路,那个郴县少年已经成长为成熟军事指挥员。

华北平原的硝烟中,邓华的身影出现在抗日最前线。从南方转战北方的他,很快适应了这片黄土地上的作战节奏。日军铁蹄下的中国,需要这样既能打硬仗又善用巧劲的指挥员。

平型关战役的突出表现

1937年的平型关,八路军迎来对日作战的首次大捷。邓华率领的部队承担侧翼突击任务,他们趁着晨雾发起进攻。日军完全没料到会遭遇如此猛烈的打击,仓促间阵型大乱。

我翻阅过一些参战老兵的回忆录,他们描述邓华在前线指挥时有个特点:总是把望远镜挂在胸前,但更多时候相信自己的直觉判断。这种近距离观察战场的习惯,让他在平型关战场上及时捕捉到战机。

当主力部队与日军正面交火时,他发现敌军后勤部队的薄弱环节。立即调动兵力切断补给线,这个决定加速了日军防线的崩溃。平型关的胜利不只是军事上的,更在心理上打破“日军不可战胜”的神话。

晋察冀根据地的建设者

战火稍歇的间隙,邓华把精力转向根据地建设。在晋察冀边区,他推行“军民融合”的发展策略。军队帮助百姓恢复生产,群众积极支持抗日工作。这种鱼水关系成为根据地稳固的基石。

他特别重视地方武装的培养。记得有个真实事例:某个村庄的民兵不会使用缴获的日军武器,邓华特意派侦察连的战士驻村训练。三个月后,这支民兵队伍独立完成了一次漂亮的伏击战。

在日军频繁“扫荡”的环境下,晋察冀根据地不仅生存下来,还不断发展壮大。邓华在这过程中展现出超越单纯军事指挥的才能,他把根据地打造成进可攻、退可守的坚强堡垒。

敌后游击战的指挥艺术

百团大战期间,邓华的游击战术发挥得淋漓尽致。他提出“跳蚤战术”——像跳蚤一样咬一口就跳走,让日军不胜其烦。部队化整为零,昼伏夜出,在广袤的华北平原上与敌人周旋。

有次他指挥的小分队被日军围困在山区,补给断绝。邓华反而利用这个困境设下圈套,派出小股部队诱敌深入。当日军进入伏击圈时,等候多时的主力突然发起攻击。这场反包围战成为游击战的经典案例。

他的指挥风格带着明显的个人印记:既大胆又谨慎。能够抓住转瞬即逝的战机,也懂得在不利时果断撤退。这种灵活机动的作战方式,正是敌后战场最需要的。百团大战的烽火岁月,将邓华锤炼成令日军头疼的“游击专家”。

东北的黑土地上,邓华迎来了军事生涯的重要转折。从抗日游击战转向大兵团作战,他的指挥艺术在这片战略要地得到充分施展。辽沈战役的炮火中,这位湖南将领展现出令人瞩目的军事才能。

辽沈战役的卓越指挥

1948年的东北战场,国共双方投入百万兵力。邓华担任东北野战军第七纵队司令员,承担锦州战役的攻坚任务。锦州作为连接华北与东北的咽喉要道,成为辽沈战役的首个关键节点。

我研究过当时的作战地图,邓华的部队部署很有特点。他把主力放在城西,却故意在城东制造声势。这种声东击西的战术迷惑了守军,为总攻创造了有利条件。

总攻发起时正值深夜,邓华亲临前沿指挥所。炮弹的火光映照着他专注的面庞,这位经历过长征的将领深知此战的分量。当突击队打开突破口后,他立即投入预备队扩大战果。锦州的解放,切断了东北国民党军的退路,为全歼廖耀湘兵团奠定基础。

平津战役的军事部署

辽沈战役的硝烟未散,邓华又率部入关参加平津战役。在天津战役中,他的部队担负主攻任务之一。面对坚固的城防工事,他提出“多点突破,纵深穿插”的打法。

记得有位老参谋回忆,邓华在战前反复推演攻城方案。他特别重视炮兵与步兵的协同,要求“炮弹要像长了眼睛一样准确”。这种对细节的把控,体现了他指挥风格的成熟。

天津解放后,邓华参与了对北平的围困部署。他主张“围而不打,以打促和”的策略,既保持军事压力,又为和平解放留出空间。这个建议得到前线指挥部的采纳,最终促成北平的和平解放。

渡江战役的战略贡献

1949年4月,百万雄师过大江。邓华率领的部队在芜湖至贵池段强渡长江。选择这个地段渡江需要胆识,此处江面宽阔,水流湍急,却是敌军防线的薄弱环节。

渡江前夕,邓华亲自到江边勘察。他注意到敌军在江北的桥头堡布局松散,立即调整了登陆方案。这个临机决断显示出他在大战中的沉着与敏锐。

渡江成功后,他的部队迅速向浙赣线推进。采取大纵深穿插战术,切断国民党军的南逃退路。这种果敢的追击行动,加速了华东地区的解放进程。从东北到江南,邓华用一系列战功证明了自己在大兵团作战中的指挥能力。

鸭绿江对岸的炮火映红天际,邓华踏上朝鲜战场时已年过四十。从东北野战军到中国人民志愿军,这位身经百战的将领面临着全新的挑战。作为彭德怀的副手,他在异国他乡的崇山峻岭中继续书写着军事传奇。

上甘岭战役的指挥决策

1952年的上甘岭,成为整个朝鲜战场的焦点。邓华作为志愿军代司令员,直接负责这场举世闻名的防御作战。在面积仅3.7平方公里的阵地上,双方投入了超过十万兵力。

我翻阅过当年的作战日志,邓华的指挥特点在这场战役中体现得淋漓尽致。他提出“坑道为骨干,阵地为支撑”的防御体系,将传统的阵地战与现代的坑道战巧妙结合。志愿军战士在坑道里生活、作战,创造了战争史上的奇迹。

炮火最猛烈的日子里,邓华常常整夜守在指挥所。有位参谋回忆,他总是一边看着地图,一边用手指轻轻敲着桌面。这个习惯动作背后,是他在反复权衡每一个决策的得失。当美军投入大量坦克和重炮时,他果断调整战术,采取“零敲牛皮糖”的战法,积小胜为大胜。

与彭德怀的密切配合

在志愿军总部,邓华与彭德怀的配合堪称默契。彭老总性格刚烈,邓华则沉稳细致,两人的指挥风格形成完美互补。每当彭德怀作出战略决策,邓华总能将其细化为可执行的战术方案。

记得有次战役前,两人在指挥所里讨论到深夜。彭德怀提出要打一场大规模反击,邓华则建议先进行试探性进攻。他耐心分析敌我态势,最终说服彭德怀采纳了更稳妥的方案。这种敢于直言的作风,正是优秀参谋长的品质。

在后勤补给极度困难的情况下,邓华创造性地提出“分段运输、接力供应”的方法。他组织朝鲜民众和志愿军共同建立运输线,确保前线弹药粮食的供应。这些看似平凡的后勤创新,往往决定着战役的成败。

朝鲜战场上的军事创新

朝鲜战争不同于国内战场,邓华面临着全新的作战环境。他敏锐地意识到,必须改变传统的作战思维。面对美军的空中优势和火力优势,他积极探索新的战法。

坑道战术的完善是他的重要贡献。起初坑道只是简单的防炮洞,在他的推动下发展成能打、能藏、能生活的完整体系。这些纵横交错的坑道,成为抵御美军猛烈火力的坚固屏障。

在炮兵运用上,邓华也有独到见解。他提出“分散配置、集中使用”的原则,将有限的炮兵资源发挥到极致。当美军发动进攻时,志愿军的炮火总能出现在最需要的地方。这种灵活机动的炮兵战术,让拥有绝对火力优势的对手也感到棘手。

从国内战场到国际战场,邓华的军事智慧在朝鲜得到进一步升华。他用实际行动证明,中国军人不仅善于打游击战,也能在现代战争中展现卓越的指挥才能。

朝鲜战场的硝烟散去后,邓华站在沈阳军区司令部的窗前沉思。这位从井冈山走来的将领,开始将目光投向更远的未来。现代化战争需要什么样的指挥员?大兵团作战如何适应新的战场环境?这些问题在他脑海中反复盘旋。

现代化战争理念的探索

五十年代中期,邓华在军事学院的一次讲话中提出:“我们过去靠两条腿走路打赢了战争,未来可能要靠轮子和履带。”这句话在当时引起不小震动。许多老战友还沉浸在解放战争和朝鲜战争的胜利中,而他已经开始思考军队的转型。

我记得翻阅过他的一份手稿,字迹略显潦草却思路清晰。他特别强调合成作战的重要性,认为未来的陆军必须与空军、炮兵密切配合。在沈阳军区任职期间,他推动组建了全军第一个机械化步兵师。当时有人质疑:我们有必要这么着急搞机械化吗?邓华的回答很实在:“等敌人打到家门口再准备就晚了。”

他有个习惯,每次看到新式武器都要亲自体验。有次试坐新型坦克,五十多岁的他在颠簸的坦克里待了整个下午。下车时脸色发白,却笑着说:“这东西比骑马难受,但打仗管用。”这种对新装备的重视,体现了他对现代化战争的深刻认识。

大兵团作战指挥经验

从东北野战军到志愿军,邓华指挥过的部队累计超过百万。他总结大兵团作战的要诀是“统而不死,放而不乱”。这个看似简单的原则,蕴含着丰富的指挥智慧。

辽沈战役时,他指挥的部队在100多公里的战线上展开。如何确保各部队协调一致?他创造性地建立了“前指-师指-团指”三级指挥体系。师级指挥所可以自主决定战术行动,但必须随时与前指保持联系。这种既统一又灵活的指挥方式,后来被多个野战军借鉴。

朝鲜战场上,他进一步深化了大兵团指挥理论。面对美军的立体攻势,他提出“以空间换时间”的作战思想。志愿军在后撤中寻找战机,在运动中歼灭敌人。这种动态防御的理念,在当时是相当超前的。

有位老部下回忆,邓华开会时从不打断别人的发言。他总是安静地听着,偶尔在笔记本上记几笔。等到大家都说完了,他才缓缓开口:“我补充三点...”这三点往往直指问题的核心。这种倾听的艺术,也是他指挥艺术的重要组成部分。

军事教育与人才培养

1955年授衔后,邓华把更多精力投入到军事教育中。他常说:“打赢今天的战争靠我们,打赢明天的战争要靠他们。”这个“他们”,指的就是年轻一代的指挥员。

在南京军事学院,他坚持给高级指挥系上课。有学员记得,他讲课从不照本宣科,而是用大量战例来阐释理论。讲到平型关战役时,他会详细分析当时的战场态势;讲到上甘岭战役时,他会解释每个决策背后的考量。这种案例教学法,让学员们在潜移默化中领悟指挥的精髓。

他特别重视参谋人才的培养。在沈阳军区,他要求每个师都要建立参谋集训队。训练内容不仅包括作战指挥,还有后勤保障、情报分析等多个方面。他常说:“好的参谋能让司令员少犯一半错误。”

晚年时,有人问他最自豪的是什么。他想了想说:“不是我指挥过多少战役,而是培养了一批能打仗的指挥员。”这句话道出了他对军事传承的重视。从农家子弟到开国上将,他的军事智慧不仅体现在战场上,更延续在一代代军队指挥员的成长中。

北京军事博物馆的将帅展厅里,邓华将军的展柜前总是聚集着不少参观者。那些泛黄的照片、磨损的公文包,还有记录着战役部署的手稿,都在无声诉说着一个革命者的毕生追求。人们在这些实物前驻足沉思,试图理解这位开国上将留给后世的精神财富。

开国上将的历史地位

在1955年授衔的57位上将中,邓华的位置颇为特殊。他既不是红军时期的主力军团长,也不是抗战期间著名根据地的创始人,却能在解放战争和抗美援朝中屡建奇功。这种独特的成长轨迹,使他在开国将帅群体中具有代表性意义。

军事历史研究者常常用“实干型将领”来形容他。相比一些个性鲜明的战将,邓华更像是一位沉稳的棋手,善于在复杂局势中寻找最优解。从东北战场到朝鲜前线,他总能在关键时刻提出关键建议。这种特质,让他在我军指挥体系中扮演着不可替代的角色。

有次翻看将帅回忆录,发现多位老帅都提到过邓华的“大局观”。在辽沈战役的关键阶段,他主动建议调整主攻方向;在朝鲜战场,他最早意识到阵地战的重要性。这些判断不仅影响了一场战役的胜负,某种程度上也塑造了战争的进程。

军事贡献的深远影响

邓华的军事思想,特别是对大兵团作战的探索,至今仍在影响我军的作战理论。他提出的“统而不死,放而不乱”原则,已经成为指挥学教材中的经典论述。更难得的是,他的这些理论都经过实战检验,具有强烈的实践色彩。

记得去年参观某军事院校,看到学员们正在推演一场现代条件下的合成作战。教官特别提到,这个想定参考了邓华在朝鲜战场上的“动态防御”理念。半个多世纪过去了,他的一些作战思想依然具有生命力。这或许是对一位军事家最好的致敬。

他对军队现代化建设的贡献同样值得铭记。早在上世纪五十年代,他就大力推动陆军机械化建设。当时很多人不理解,觉得“小米加步枪”照样打胜仗。但他坚持认为,军队必须面向未来。今天看来,这种前瞻性眼光确实令人敬佩。

革命精神的当代价值

在邓华的故乡湖南郴县,当地学校每年都会组织学生参观他的故居。那些农家子弟坐在老屋的门槛上,听老师讲述一个同龄人如何走出大山、投身革命的故事。这种跨越时空的精神对话,或许正是革命传统最好的传承方式。

我认识一位年轻军官,他在军校时就读过邓华的战役笔记。最让他震撼的,不是那些辉煌的战绩,而是笔记中随处可见的自我反思。打了胜仗要总结,吃了败仗更要反思——这种始终保持着学习姿态的精神,对今天的年轻人特别有启发。

邓华晚年时曾说:“我们这代人完成了历史交给我们的任务,未来的路要由年轻人来走。”这句话看似平常,却包含着对历史规律的深刻理解。革命精神不是要后人重复前人的道路,而是激励他们在新的时代条件下开辟新的征程。

站在今天回望邓华的一生,我们看到的不只是一位战功赫赫的将领,更看到一个时代的缩影。从农家子弟到开国上将,他的每一步都印刻着国家命运的轨迹。而他对理想的坚守、对责任的担当、对创新的追求,这些品质穿越时空,依然在照亮前行的道路。